![]()

伊勢神宮の所管社 御塩殿神社 年中のお祭りにお供えする御塩を調進する所 |

|

![]()

|

||||||

|

製塩の作業は7月末の 土用中から始まります。 塩田でだんだん濃くな った海水を左写真(p)の 様に最後に一箇所へ集めます。 その年に入用な量が採 取されたら御塩汲入所 へ運ばれます。 下の写真の向って右が 御塩汲入所で、左側は 御塩焼所です。 ここで煮詰めて塩にな ります。 |

|

|

![]()

毎年10月5日に御塩殿祭が御塩殿神社で行われます。

まず神職が「お供え」を神前へ運び、拝礼します。この時同時に「御塩殿」からも拝礼します。

↑上の写真はクリックで拡大します。

![]()

|

|

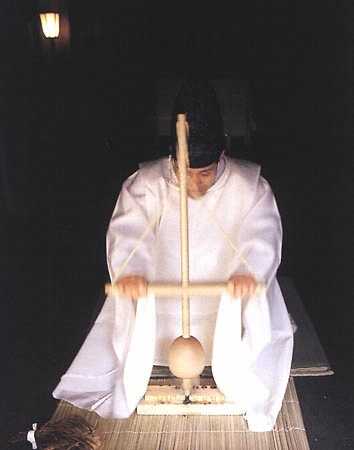

神官により神前で御塩固の祈念が行われて後 殿内に入って上の写真の様に御火をきります。 この火は発火道具「御火鑚具」(みひきりぐ)で つけられます。(右写真はgoogle忌火から転載) 桧の板の上を山びわの木で作った心棒を廻す と、やがて火粉が出ますがこれを乾いた「おが くず」の上において、杉の枯葉でおおうと火は 杉葉にうつるので、これを薪にうつします。 この火を「忌火」と言います。 |

|

左の写真でわかるように、 三角錐の独特な土器へ 荒塩を堅く棒で詰込みま す。 これをかまどの上へ置き 焼き固めます。 これを「御塩焼固」(やき かため)と称しています。 この御塩は神宮のお祭り に使用されます。 |

![]()