|

宇治橋は最初橋ではなく、現在地よりも っと下流の浅瀬に飛び石が置かれてい た、との事です。 その後飛び石のあっつた位置に最初の 宇治橋が、室町時代の足利義政(1436 ~1490年)が造営寄進したと伝えられ ています。 その橋は、現在のものよりもっと「そり」 があったようです。(g) そして元和5年(1619年)に、ほぼ現在の 宇治橋が架けられたと言われています。 |

宇治橋物語

伊勢神宮、内宮参拝は五十鈴川の清流に架かる宇治橋をまず渡ります。この橋を

渡ると身も心も引き締まった気持ちになり、杉木立の大木が深い静寂を誘います。

|

宇治橋は最初橋ではなく、現在地よりも っと下流の浅瀬に飛び石が置かれてい た、との事です。 その後飛び石のあっつた位置に最初の 宇治橋が、室町時代の足利義政(1436 ~1490年)が造営寄進したと伝えられ ています。 その橋は、現在のものよりもっと「そり」 があったようです。(g) そして元和5年(1619年)に、ほぼ現在の 宇治橋が架けられたと言われています。 |

|

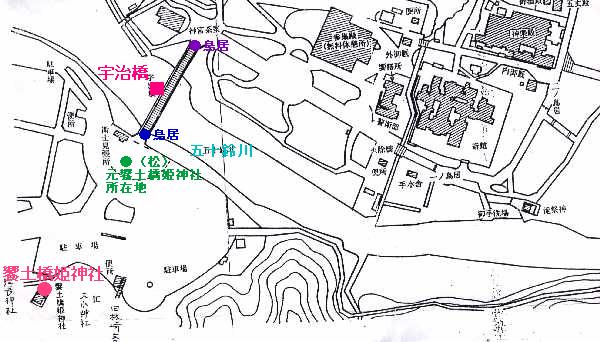

| 内宮前、宇治橋西詰鳥居(外側)から宇治橋を渡る。見なれた風景です。 |

| 以前は鳥居前の大きな松がある場所に、宇治橋の神様が 奉られていたそうです。 饗土橋姫(あえどはしひめ)神社といい現在は宇治橋前駐車 場の横に奉られています。この神社は「格」から言うと一番 下の所管社(しょかんしゃ)ですが、宇治橋架け替え行事があ るため、大切に奉られているそうです。 社格は、①正殿②別宮③摂社(せっしゃ)④末社⑤所管社の 五段階区分です。 |

|

| 饗土橋姫神社 |

|

|

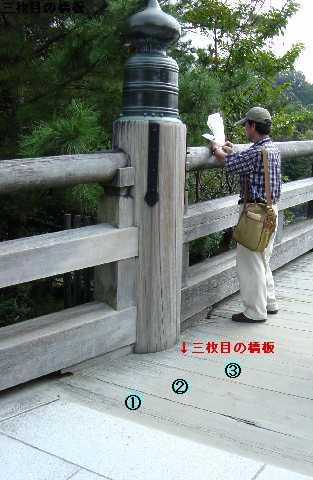

| 宇治橋の最初の鳥居(外側)をくぐり、振り向いた写真。 つまり、外側から向って左二番目の擬宝珠(ぎぼし)に 「万度幣(まんどへい)」=「神様」が納められています。 その擬宝珠を近写拡大した写真が、右の画像です。 |

元和5年(1619年)の 銘が刻まれています。 |

|

普通の大人は、宇治 橋ヘの第一歩を三枚 目の橋板へ踏み入れ るようです。 そして三枚目の橋板 は神様の納められた 擬宝珠に続く橋板です。 そんないわれもあって 宇治橋架け替えの時 この板を拝領した者は 何か道具を作り、あり がたく家宝にするそう です。 |

<内宮正殿を塀の外側から遠望した画像>

神宮の建物は、20年に一度「式年遷宮」が行われ全ての建物が建て替えられます。

この建物の棟を支える太い円柱が見られますが、この柱を棟持柱(むなもちばしら)

といい、解体後宇治橋の鳥居として再利用されます。過去には正殿と宇治橋は、同じ

時期に建て替えられていましたが、太平洋戦争の戦後混乱により宇治橋は正規の年

昭和24年に架け替えられましたが、遷宮は4年遅れとなりました。最近では平成5年の

秋に第61回式年遷宮が行われました。宇治橋は遷宮の4年前に架け替えられます。

|

| この鳥居は、宇治橋東詰鳥居(内側)です。 |

旧東海道の桑名宿「七里の渡し」と関宿「関の追分」に鳥居があります。(g)

(g) |

慶長6年(1601)江戸と京都を結ぶ東海 道が制定され、名古屋(熱田)と桑名は 渡し船と決められました。 ここが伊勢国の東入口に当たるので、 伊勢神宮の鳥居が建てられたそうです。 この鳥居の用材は、宇治橋西詰鳥居(外 側)で20年使った材を再利用します。 なお、西詰鳥居(外側)の用材は、外宮の 「正殿棟持柱」の再利用です。 |

関町で東海道と伊勢別街道が分かれる場所が 「関の追分」で、ここから伊勢国との意味から、 鳥居が建てられたようです。 創建年次は不明ですが、鳥居脇の常夜灯には 享保7年(1722)と元文5年(1740)の文字が見ら れるので、この頃かもしれません。 この鳥居の用材は、宇治橋東詰鳥居(内側)で 20年使った材を再利用します。 なお、東詰鳥居(内側)の用材は、内宮の「正殿 棟持柱」の再利用です。 |

(g) |

| <宇治橋の大きさ> | ||||

| 橋の長さ | 102m | 橋板枚数 | 676枚 | |

| 橋の巾 | 8.4m | (2枚継ぎ=338枚) | ||

| 橋板の長さ | 4.2m | 反りの高さ | 1.8m | |

| 橋板の巾 | 30cm | 擬宝珠 | 16基 | |

| 橋板の厚さ | 15cm | 鳥居の高さ | 7.4m | |

![]()